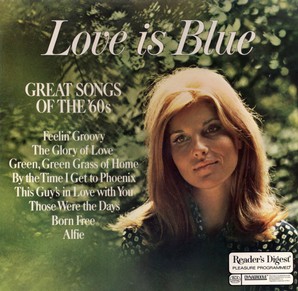

Dynagroove Schallplatten digitalisieren

Tonstudio Serge Schmid 3550 Langnau

Dynagroove Schallplatten in meinem Besitz, ich kann diese mit meinen Plattenspielern problemlos abspielen und digitalisieren!

Dynagroove ist ein 1963 von RCA Victor eingeführtes Aufnahmeverfahren, bei dem erstmals Analogrechner zur Modifikation des Audiosignals für die Produktion von Masterplatten für Schallplatten eingesetzt wurden. Ziel war es, den Bass in leisen Passagen zu verstärken und die Belastung der Hochfrequenzwiedergabe (Verzerrung) für die damals verwendeten, weniger nachgiebigen Tonabnehmer mit Kugelkopf zu reduzieren. Durch verstärkte Bässe konnte der Wiedergabeaufwand teilweise durch reduzierte Aufnahmepegel, manchmal ergänzt durch Spitzenkompression, reduziert werden. Dieser zusätzliche Höhenspielraum ermöglichte eine selektive Vorbetonung einiger Passagen, um die wahrgenommene (psychologische) Brillanz der Gesamtaufnahme zu steigern.

Wie bei jedem Kompander veränderte das Programmmaterial selbst das Verhalten der Dynagroove-Elektronik, die es verarbeitete. Da die Änderungen jedoch vielfältig (Bass, Höhen, Dynamikumfang) und algorithmisch (Schwellenwerte, Verstärkungskurven) waren, bezeichnete RCA das analoge Gerät zu Recht als Computer. RCA behauptete, Dynagroove verleihe dem Klang Brillanz und Klarheit, realistische Präsenz und vollen Klang und eliminiere Oberflächengeräusche und Rillenverzerrungen nahezu vollständig. Dynagroove-Aufnahmen wurden zudem auf RCA-Magnetband gemastert. Hans H. Fantel (der die Liner Notes zu den ersten Dynagroove-Veröffentlichungen verfasste) fasste es wie folgt zusammen: „[Dynagroove] erreicht meiner Meinung nach einen bemerkenswerten Grad an musikalischem Realismus. Die Technik ist genial und ausgefeilt, aber ihre Bestätigung ist einfach: Das Ohr bestätigt sie!“ Das Verfahren stieß bei einigen Branchenkommentatoren auf Ablehnung; viele Toningenieure der damaligen Zeit bezeichneten Dynagroove als „Grindagroove“. Auch Goddard Lieberson vom Konkurrenzlabel Columbia Records kritisierte Dynagroove scharf und bezeichnete es als „einen Schritt weg von der originalgetreuen Wiedergabe der künstlerischen Darbietung“; und Harry Pearson, Gründer von The Absolute Sound, bezeichnete es als „Dynagroove, wegen seines hölzernen Klangs“. Ein weiterer bekannter Kritiker von Dynagroove war J. Gordon Holt, der Gründer des Magazins Stereophile, der im Dezember 1964 einen äußerst ungünstigen Artikel mit dem Titel „Nieder mit Dynagroove!“ schrieb.

Holt, ein bekannter Toningenieur und Autor der 1960er und 1970er Jahre, kritisierte Dynagroove scharf dafür, dass es eine „Vorverzerrung“ in den Mastering-Prozess einführe, die den Klang der Schallplatten bei der Wiedergabe auf hochwertigen Phonoanlagen verschlechtere. Holt hatte technisch gesehen recht, denn das Dynagroove-Verfahren verwendete eine Abtastkompensation, die die Schallplattenrille vorverzerrte, um die Verzerrungen auszugleichen, die durch die Wiedergabe mit einer konischen Grammophonnadel entstanden, die die Schallplattenrille in den hohen Frequenzen, insbesondere in den inneren Rillen einer Schallplatte, nicht genau abtasten konnte. Das Verfahren funktionierte gut bei der Wiedergabe mit einer konischen Nadel, wie sie vor etwa 1964 für die meisten Tonabnehmersysteme typisch war. Spielte man jedoch eine Dynagroove-Schallplatte mit einer elliptisch geformten Nadel ab, wurde diese Vorverzerrung hörbar. Im Laufe der 1960er Jahre verwendeten hochwertige Tonabnehmersysteme zunehmend elliptische Nadeln. Diese Entwicklung machte die Abtastkompensation um 1970 obsolet, und RCA stellte die Anwendung dieser Technik stillschweigend ein.

Die andere bei Dynagroove verwendete Technik war ein dynamischer Equalizer, der die Klangqualität der Aufnahme je nach Lautstärke variierte. Laute Passagen wurden mit geringen Klangveränderungen wiedergegeben, während leisere Passagen Tiefen und Höhen verstärkten. Harry Olson, Chefingenieur von RCA, befürwortete die dynamische Entzerrung aus zwei Gründen: Das Verfahren würde dazu beitragen, leisere Musikpassagen über dem Grundrauschen der Schallplatte zu halten; und Musik, die mit einem dynamischen Equalizer bearbeitet wird, hätte theoretisch eine tonale Balance, die näher an dem liegt, was der Zuhörer bei einer Live-Aufführung hören würde. Diese letztgenannte Eigenschaft basierte auf Olsons Arbeit, in der er die Wiedergabe von Musikaufnahmen durch Privatpersonen mit der von Live-Auftritten verglich. Olson fand heraus, dass die meisten Menschen Schallplatten mit einer Lautstärke hörten, die etwa 20 Dezibel niedriger war als bei tatsächlichen Live-Auftritten. Das menschliche Gehör reagiert nicht linear auf Pegeländerungen, sondern neigt dazu, leisere Töne als bassärmer wahrzunehmen. Der dynamische Equalizer war ein Versuch, die Bassreduzierung auszugleichen, die beim Hören von Schallplatten bei normaler Lautstärke wahrgenommen würde. Wie oben erwähnt, fiel die Kritik an dieser Technik gemischt aus. RCA stellte die Nutzung des dynamischen Equalizers etwa zur selben Zeit ein, als sie 1970 die Nachführungskompensation einstellten.

Serge Schmid

Oberstrasse 25

CH-3550 Langnau

+41 (0) 34 402 67 33

sergeschmid@gmx.ch

Copyright © 2025. All Rights Reserved.

Webdesign by Serge Schmid